Lorsque j’ai débuté Célanire cou-coupé, une lecture pour un séminaire universitaire, je ne m’attendais pas à trouver un roman si intéressant et où le fantastique est si présent.

Lorsque j’ai débuté Célanire cou-coupé, une lecture pour un séminaire universitaire, je ne m’attendais pas à trouver un roman si intéressant et où le fantastique est si présent.

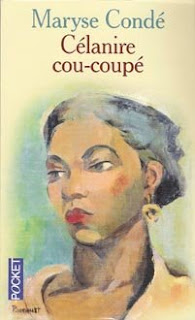

Lorsque Célanire Pinseau, une orpheline guadeloupéenne formée par des religieuses à Paris, débarque en Côte d’ivoire, alors colonie française, pour s’y occuper d’une école pour métisse, la colonie est loin de se douter des bouleversements qu’elle va vivre. En effet, Célanire cache de nombreux secrets (qui est-elle réellement, pourquoi porte-t-elle en permanence un foulard autour de son cou, …) et veut se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal enfant; cette vengeance la mènera d’Afrique en Guadeloupe, en passant par le Pérou. Célanire n’est pas normal, elle magnétise tous ceux qui la côtoient, des morts mystérieuses semblent se passer dans son sillage, et ses idées choquent et fascinent à la fois (féministe, engagée pour la reconnaissance des cultures colonisées, …); mais surtout Célanire est à mi-chemin entre Frankenstein et les mythes créoles.

Ce magnifique roman m’a tous bonnement scotché et je l’ai lu quasiment d’une traite. Je ne peux que le conseiller à tous ceux qui aiment le fantastique amené par petites touches discrètes (ou le réalisme magique) et les histoires agréablement écrites.